从《路边野餐》到《上春山》,贵州如何成为文艺的灵感花园?

作者: 来源:地道风物 发布日期: 2024-08-26 10:09:20

2015年,贵州导演毕赣凭电影《路边野餐》斩获国内外多项电影节奖项。除了独特的叙事结构和创造性的长镜头,浓重的地域性也是这部电影获得巨大关注的原因。在获奖之前岌岌无名、一度帮朋友拍婚庆的毕赣,把拍摄场地选在了自己从小长大的地方——贵州凯里,而这部影片的英文名 KAILI BLUES(凯里布鲁斯)则在向我们说明,凯里的地域性于毕赣导演不仅是电影叙事的重要语言,本身也是电影的讲述对象。

在知名访谈节目《十三邀》中,作家许知远跟随毕赣来到了他从小长大的外婆家中,影片中层次错落的房屋复现眼前,许知远说:“到这儿就特别理解你对空间的一些感觉了。”于毕赣而言,这样的取景并非一种创造,恰恰是对童年记忆中喜爱空间的复原。而因为这部电影,贵州成为一些文艺片爱好者的旅行目的地。

这些年,贵州的地域景观和在地文化,借由一些优秀的文艺作品,正在获得外界广泛的好奇。《路边野餐》并非孤例——歌曲《上春山》、《奢香夫人》,电影《无名之辈》,京剧《阳明悟道》……我们必须看到,在音乐、文学、戏剧、影视各个领域,贵州都在展现一种新鲜的力量。你很难用一个词概括这股力量是什么,而这种多样性本身,正在让贵州这片“文化千岛”,成为滋养文艺创作者的“灵感花园”。

从侗族大歌到《奢香夫人》

“贵州民族风”为何能够“声生不息”?

前不久,成长于贵阳的歌手周深在老家开演唱会,和侗族、苗族的小朋友一起唱《我在贵州等你》,带着4万人蹦起了苗迪。这首被贵州人视为“省歌”的歌曲,借由周深的演唱获得了某种程度的“破圈”:很多乐迷表示,虽然自己并不是贵州人,但已被这个旋律“洗脑”,颅内循环很多遍,甚至听第一遍就忍不住跟着哼唱了起来。

除了周深的神级嗓音,朗朗上口、好听好记的歌词和旋律也是这首歌的“破圈”原因。如果了解这首歌的词曲创作人:玉镯儿和张超,你就会知道被这首歌“洗脑”真是合情合理。两人是华语流行乐坛众多经典歌曲的创作者,今年在春晚爆火、广为传唱的《上春山》,就是他俩的联合之作。张超更是因为创作了《最炫民族风》、《奢香夫人》、《荷塘月色》等作品被称为“神曲教父”。

而“神曲”光环之外,这两位音乐人其实一直致力于贵州本土音乐的挖掘、传播和创作。抖音上打开张超的账号,在贵州各地采风的内容占了一多半。在这些采风视频里,你可以看到一种质朴原生的音乐状态:从江县美德侗寨,侗族村民在招待客人的长形饭桌上弹着琵琶唱着歌;剑河农家,苗族男女站成一排,相对而唱……这些都成为张超创作的素材。他在2017年推出的音乐地理作品《一步青山一首歌》,收录了15首贵州采风时创作的音乐,每一首都是这么亲自“走”出来的。

摄影/林剑 供图/贵州画报

很多人不知道的是,《上春山》、《奢香夫人》这些被广为传唱的歌曲,创作灵感其实都来自两位音乐人对贵州历史民俗、人情风貌深入肌理的了解。凤凰传奇去年翻红的《奢香夫人》,就是张超2008年在去毕节的路上有感而发写成的,纪念的是明代的贵州少数民族女政治家奢香夫人。而玉镯儿创作《上春山》,最初让她起心动念的就是贵州人大年初一登高捡柴的习俗。在创作中,她依托又不局限于贵州的地域性,把贵州人的山变成了中国古典诗词、书画中的典型意象“春山”,唤起了更为广泛的诗意情感。

这些年的华语乐坛,一些带有强烈地域风格的音乐和音乐人正在被越来越多人认识和喜欢。从这些音乐人和作品中,我们可以清晰地看到地域文化与音乐风格间的强关联。而对贵州音乐人影响至深的,便是依托山骨的多民族文化和民族音乐。

以侗族大歌为例,这种从春秋时代传唱至今的合唱形式,对侗族人而言绝非简单的娱乐,而是关乎记录历史、教育子女、社交婚恋的大事。每个侗族村寨都有一个“歌班”,像学校一样按年龄分级,“年老的教歌,年幼的学歌,年轻的唱歌”,代代延续。

“饭养身,歌养心”,就是在这些歌声里,侗族人明白了自己族群的来历,懂得了做人做事的道理,也习得了表达爱情的方法。2009年,侗族大歌被列入人类非物质遗产代表作名录——以音乐保留千年的族群记忆和个体情感,这是贵州音乐超越音符的意义。

对于贵州人而言,音乐就是一个最大的学校,那里藏着所有关于自然和生活的秘密。歌声所到之处,就有了《因为有光》、《大山的小孩》里的少年情怀,《消夏图》、《谷雨天》中的田园图景……这种音乐的原生性,是当前华语乐坛弥足珍贵的“纯澈质朴”之力,也是贵州音乐“声生不息”的原因。

贵州各地音乐氛围浓厚,大小音乐节不断。

从王阳明的诗歌到巴金的书房

贵州见证了多少“文学时刻”?

历数贵州历史上的文学创作,“向外探寻”和“向内求索”是两个永恒的主题。山,看似是贵州文学的障碍,却总是被一个个“来到”和“走出”贵州的人激发出新的功能,成为新鲜思想和语言的催生地。

五百多年前,因得罪宦官刘瑾入狱的王阳明,被贬谪至贵州龙场(今贵阳市修文县),影响中国思想史的心学理论就在这里诞生。很多人不知道的是,除了心学理论,王阳明在贵州期间也留下了多达100余首诗作,正是这些诗作,让王阳明跻身成为明朝一流的诗人之一。

明末清初思想家王夫之对王阳明在贵州写作的诗歌给出了极高的赞誉,他评《秋夜》一诗“沉实清冽”,其中“离人怀故境”这句,他认为就连以文采著称的“三谢”(谢灵运、谢惠连和谢朓)也比不上。

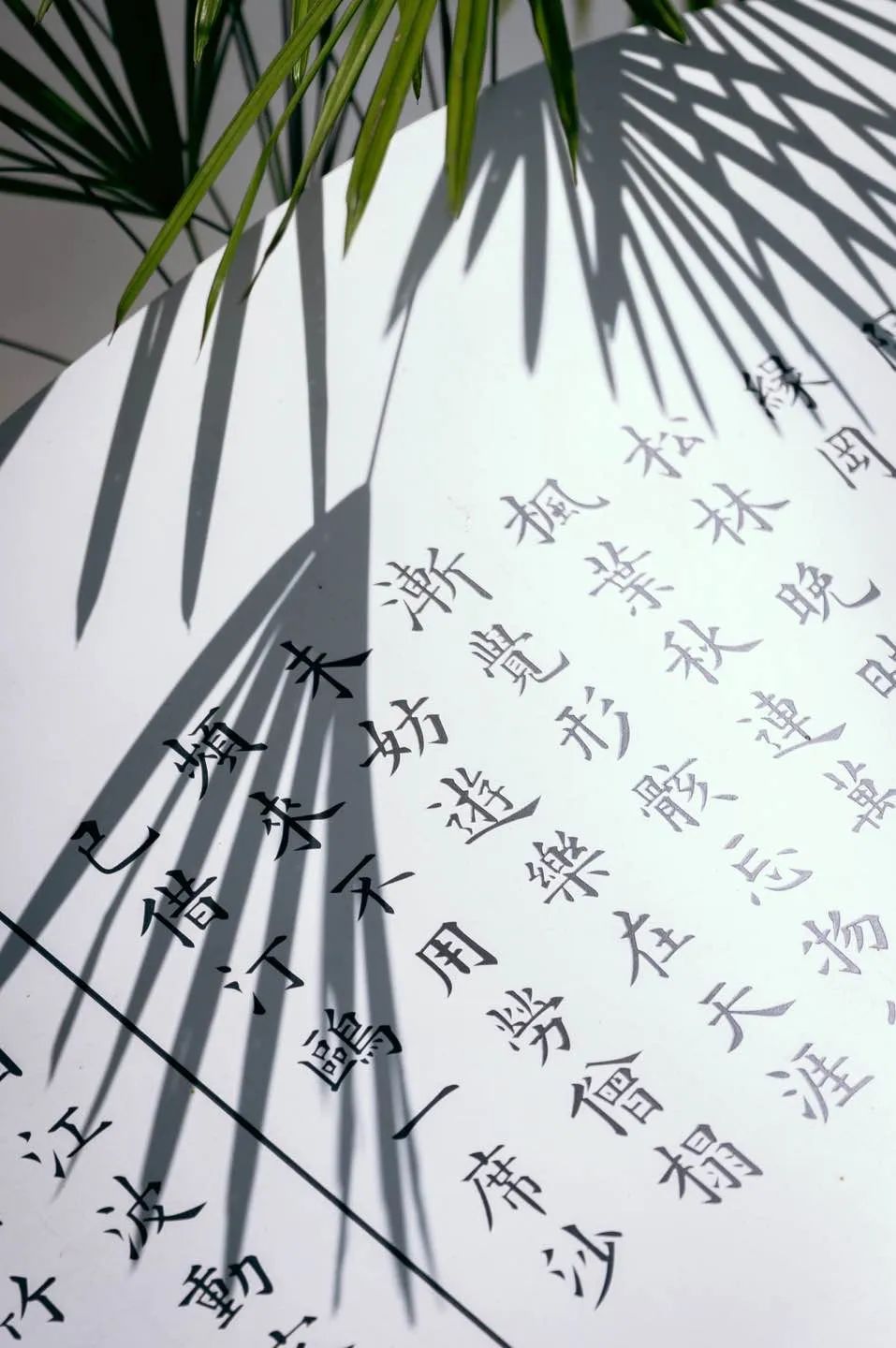

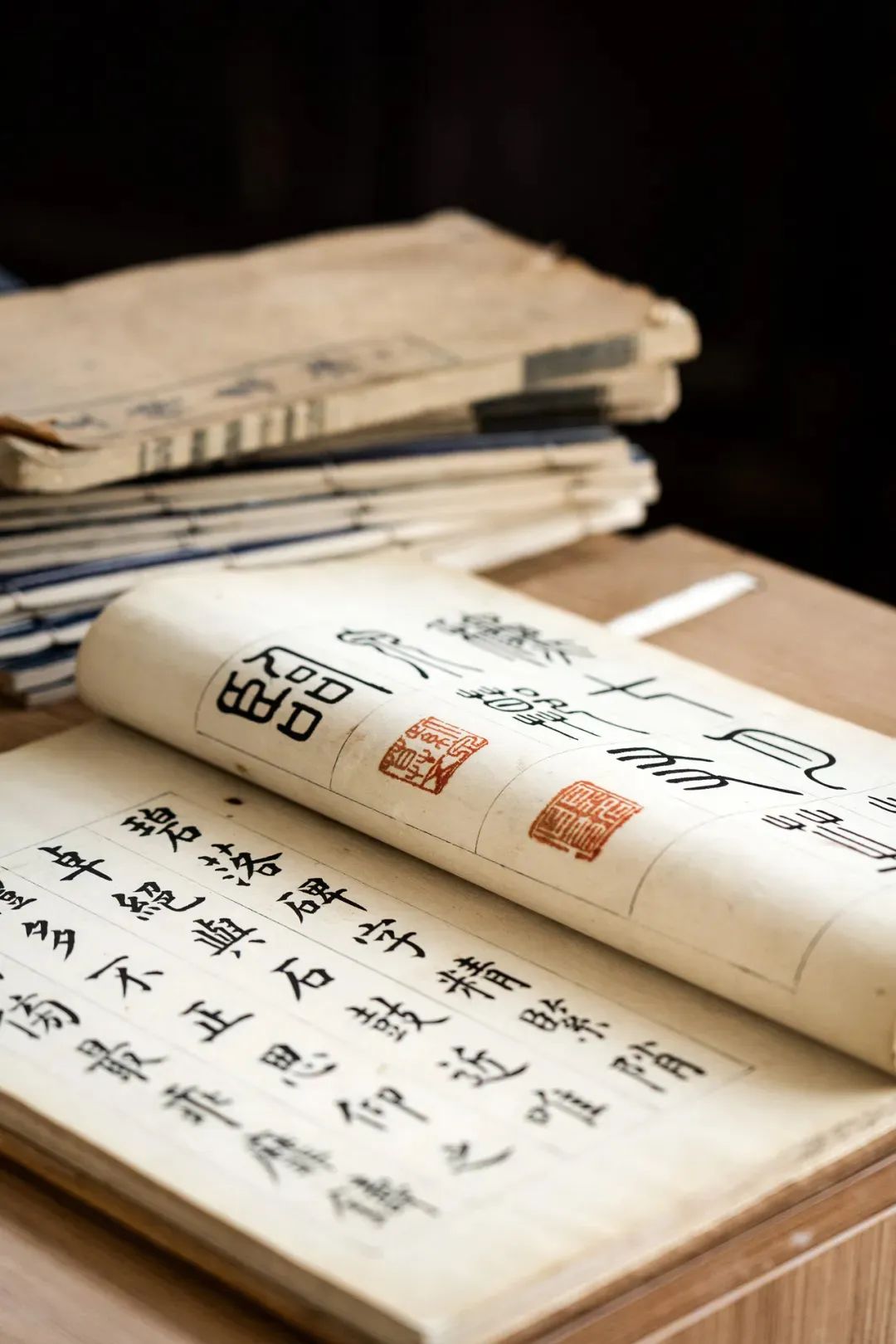

王阳明在贵州期间创作的七言律诗组诗《南庵次韵二首》。

为什么王阳明在贵州时期能写出这么好的诗?北京大学人文社会科学研究院院长杨立华教授认为,贵州三年,作为王阳明一生的极低谷,恰恰映射出了这个人极为清明纯澈的心灵状态。而贵州少数民族爱憎分明、古道热肠的民风,又为低谷期的王阳明提供了最为质朴温暖的帮助和陪伴。正是这种和中原地区相比纯度极高的“质朴”,应和着王阳明心灵固有的纯澈,让这位哲学家把人生的“困顿时刻”转化为“沉实清冽”的诗句。

三百多年后,在整个国家都陷入困顿之时,贵州的“沙滩三贤”郑珍、莫友芝、黎庶昌,以担当天下的家国情怀,为近代文学带来了突破性的笔力。

郑珍与莫友芝进行学术研究时临摹的古代碑刻。

资料提供/舒奇峰

沙滩文学的辉煌期,正是中国社会内忧外患之时。列强侵扰,农民起义不断,郑珍和莫友芝以诗作全面记录了当时战乱中的社会图景,古典文学研究专家钱仲联就评莫友芝的诗:忧时记乱之作,传之他年,足当诗史。

而作为晚清外交官的黎庶昌,出国后的文本突破了桐城派“义法”“雅洁”的限制,从文风到内容为文坛吹入一阵新风。他的《西洋杂志》生动记录了西方各国风俗民情,是当时国人“开眼看世界”的重要文本。

这一个个“来到”和“走出”贵州的人,重新解读着贵州“山”的意义,将家国命运、个人沉浮转化为文学的瞬间。

抗战时期,贵州作为大后方收纳了包括浙江大学在内的众多高校,也为众多文人、学者、艺术家提供了休憩之地和灵感来源。文学家巴金就是在贵州“花溪小憩”跟萧珊结婚,创作了中篇小说《憩园》,完成了创作风格从高亢激昂到内敛沉郁的转变。贵州时期的巴金,在经历了抗日战火下的一路颠沛之后,更加坚定了自己的创作理想,他在《憩园》后记中说:

“高大房屋和漂亮花园的确常常更换主人。谁见过保持到百年、几百年的私人财产!保得住的倒是在某些人看来是极渺茫、极空虚的东西——理想同信仰。”

在苦难中描摹人性中的高贵和明亮,这是巴金的理想和信仰所在。在巴金以在贵阳中央医院求医经历为参照的作品《第四病室》中,这种追求体现得更为强烈。在这部小说中,巴金以一个病人的视角,描摹了战时大后方的众生相。贵州的社会风貌也在此时开始,在文学作品中与时代发生更为强烈的共振。他在后记中说,《第四病室》“可以说是当时中国社会的缩影”。

这种对现实的严肃批判和对人性闪光点的挖掘,非常深刻地影响了贵州现当代文学的创作。跟巴金同时期,贵州就出现了蹇先艾这样,以现代文艺创作者的视角书写贵州社会现实的本土作者。在这之后,贵州创作者们一直在探索如何将时代主题融入到贵州独特的地域文化中,陆续出现了《乡场上》、《公路从门前过》等优秀作品。

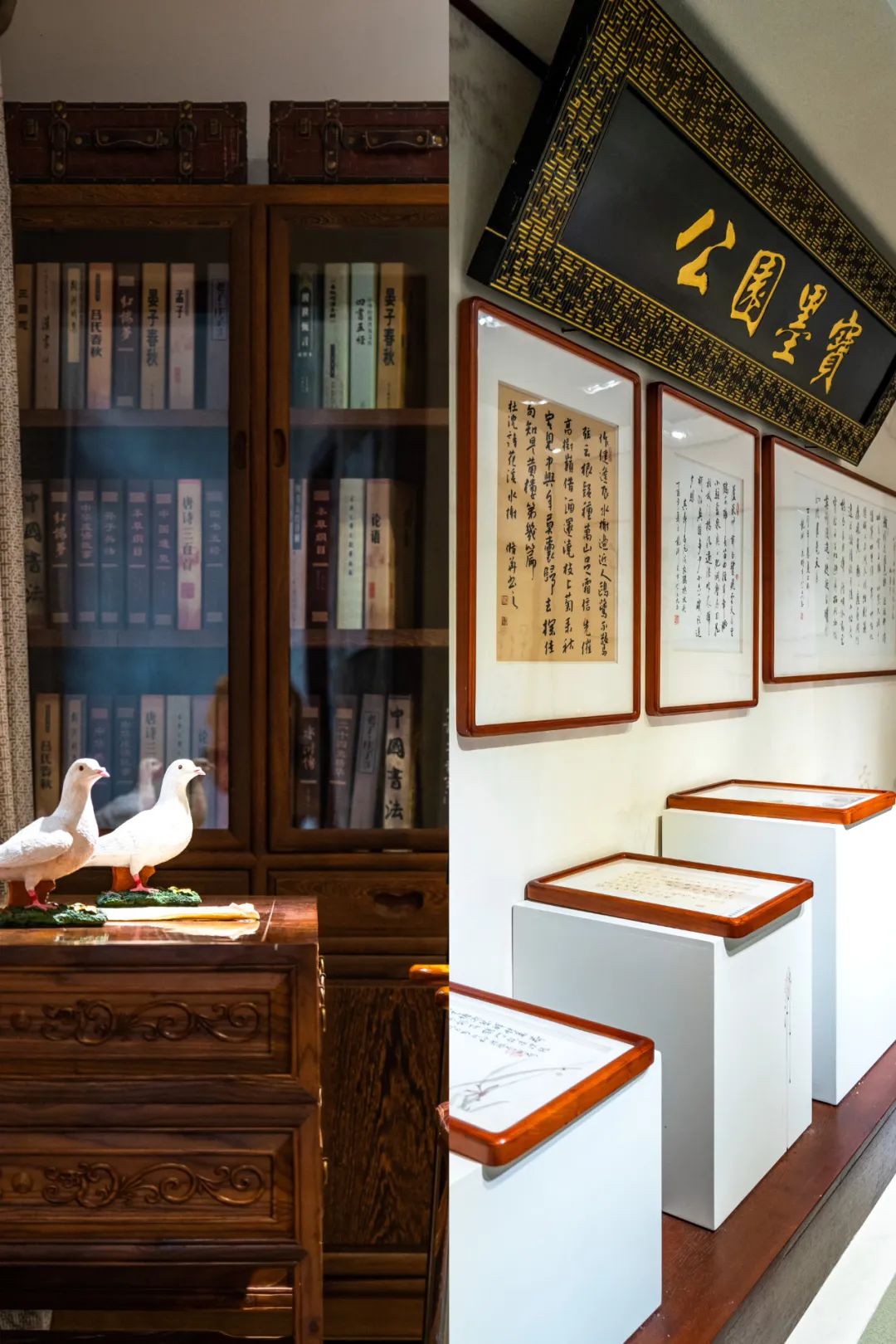

也闲书局,贵阳独立书店,

这些探索,为贵州创作者拓展各类题材打下了坚实的基础,也让他们在今天走上了文学的新阶段:用开创性的力量,发出个性化的、贵州自己的声音。

这一点,在儿童文学上尤为突出。贵州在中国儿童文学这个领域创造了很多个“第一”:叶辛《高高的苗岭》是中国新时期第一部正式出版的儿童小说,由其改编的《火娃》是中国新时期第一部儿童电影;廖公弦的《飞向活星》是中国第一部儿童科学电影小说……

优秀的儿童文学传统,被贵州文艺工作者们延续至今,正在润物无声地影响新一代的小读者。比如被评为“2023年度中国好书”的《乒乓响亮》,用细腻温情的洞察唤起了几代人的童年回忆,获得了儿童读者和家长们的广泛共鸣。而这本书的出版方贵州人民出版社,在2007年就在北京图书中心创建了“蒲公英童书馆”,如今已经是行业内著名的专业童书出版机构。

几百年间,贵州文学在一次次“引进来”和“走出去”的过程中,已经开辟出属于自己的新天地。

贵阳钟书阁,把喀斯特地貌和当地文化融入书店设计,

傩戏和街舞同台,京剧和话剧共创

贵州戏剧可以多“混搭”?

这种开创性的力量,同样体现在贵州的戏剧创作中。这些年,贵州出现了一系列融合多种民族元素、艺术风格的戏剧作品,比如大型民族舞剧《天蝉地傩》,将侗族大歌、傩文化和现代舞、街舞、国标融合在一起,打破了时空界限和艺术门类的束缚,给人耳目一新的戏剧体验。

再如今年4月登上国家大剧院舞台的新编历史京剧《阳明悟道》,同样融合了不同门类的艺术元素,现代性地表达了阳明心学与黔山、黔水、黔人的不解之缘。

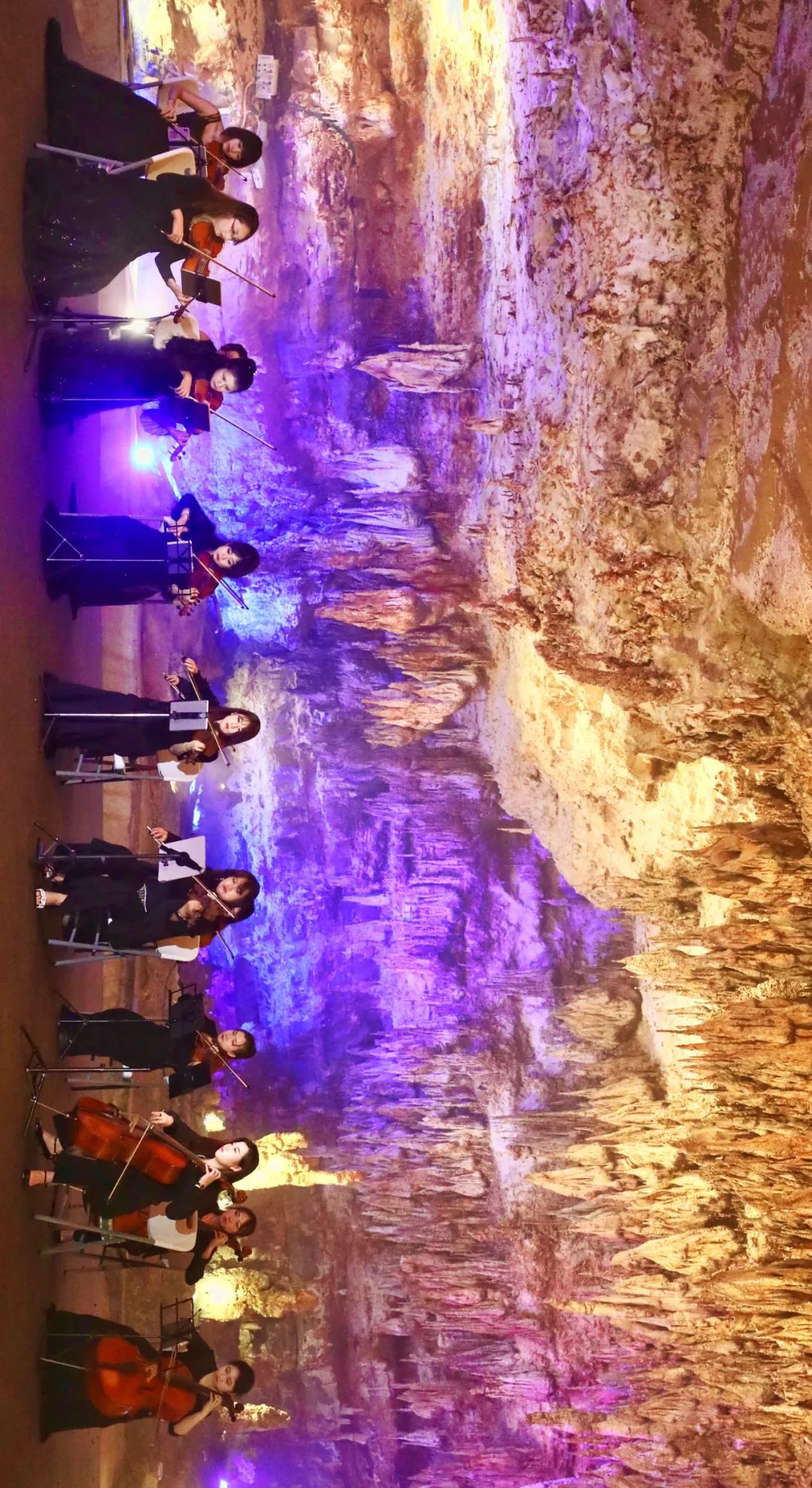

为了将缺乏故事性的哲学思想以戏剧的形式传达给观众,《阳明悟道》在传统戏曲程式化表演艺术的基础上,融入了话剧“体验派”由内而外的表演方法,让人物的表达更加自然饱满;配乐也在琵琶、古筝等古典民族乐器中融入了西洋管弦乐队中的小提琴、圆号、长笛,增加了磅礴的表现力;而突出喀斯特山水地貌的舞台布景,和贵州少数民族传统的“歌队”形式,则强化着“阳明心学”跟贵州地域的联系。

这种在多样艺术元素中汲取灵感的创作方式,也是贯穿贵州戏剧发展史的一条线索。贵州是民族戏窝子,多山的地形保留了文化的完整性,多种民族戏剧在这里各美其美,让贵州成为活的“地方戏曲博物馆”。而这些戏剧种类,很多都是多种民族文化、艺术形式交融的结果。

杨柳侗戏班演员在民居排练。

以历史最为悠久的傩戏来说,贵州傩戏最早雏形大致形成于南宋,是贵州巫文化、中原傩习俗和川杂剧融合的结果。傩戏最初脱胎于先民请神驱鬼的巫术仪式,请神、酬神、送神这些本身就具有戏剧性的仪式,经历了一段世俗化、娱乐化的过程,渐渐独立成为“敬神也娱人”的戏剧演出形式。而贵州傩戏中的剧目,很多都是贵州中原移民和多民族文化交融的结果,比如傩堂戏中“关羽点兵”等剧目,很可能就是从明代屯军演出的“军傩”里吸收的。

再如黔剧的前身文琴戏,其所用的乐器扬琴也是明末传入中国的外来乐器,贵州人将这种乐器与方言说唱结合,让“弹罢扬琴唱小调”成为贵州别具一格的地方戏剧风格。

这种对新事物的敏感度和对外来艺术的包容性,同样体现在贵州人对京剧等外来戏剧艺术的热爱和传承上。辛亥革命到抗日战争期间,贵州戏剧迎来了本土之外的多种新鲜力量,西方话剧、京剧、川剧、评剧、越剧以及相声、雷琴拉戏等艺术形式在这个阶段齐聚贵州,贵州在这个时间也成为了中国各种戏剧演出的集结地。尤其是京剧,在上世纪三四十年代,贵州有著名的厉家班、田汉先生带领的四维剧社等活跃的京班,当时人口不过二三十万人的贵阳,光“票友社群”就有十几个。

这种不分门派、来者不拒的看戏态度,其实也是贵州人享乐精神的一种体现。不管是本土的还是外来的,只要好听、好看、有意思,贵州人就能想办法把它们放在一个舞台上,赢得掌声也娱乐自己。这种兼容并蓄的好胃口,也让贵州戏剧总能创造出不落窠臼的惊喜。

“红飘带”(长征文化数字展示)里的“爬雪山”展演。

摄影/吴学文

从美猴王的水帘洞到万桥飞架的博物馆

光影里还有多少“贵州奇迹”?

对于中国的影视剧创作者,贵州无疑是一个“造梦”之地。

贵州的“光影之梦”始于1937年,这一年,由贵州籍文艺理论家张道藩根据亲身经历创作的电影《密电码》,开创了中国谍战电影的先河,也是贵州剧情片创作的开端。

在这之后,不同气质的故事在这片土地轮番上演。潮湿的雨气、蜿蜒不绝的山路、有独特层次感的民居构造,是很多贵州电影共同使用的元素。这些元素服务于特定的叙事风格,常常为贵州电影带来超现实的色彩。

毕赣的《路边野餐》当然是突出的例子。在影片中,导演用一个隧道作为梦和现实的分界,为主角创造了一个与回忆中的故人一 一相遇的异空间“荡麦”。荡麦在苗语中意为“不存在的地方”,而这段如“误入桃花源”一般的情节,借助凯里独特的地域景观才得以呈现。

早在2002年,取景于贵阳青岩古镇的国产悬疑佳作《寻枪》就已经开始展现贵州“造梦”的能力。在这部影片中,现实与马山(姜文饰演)的潜意识交织在一起,一边寻找也一边掩藏着“真相”,而青岩古镇的景观恰恰是马山内心世界的外显。陡峭错落的崖壁紧接着平坦青绿的茶海,景观的反差之间,戏剧冲突被顶到高潮,人物的情绪和心境也从难以言说变得一目了然。

而如果要历数贵州为中国影视剧贡献的“奇幻”镜头,那更是需要费上些工夫。86版《西游记》里的水帘洞瀑布——黄果树瀑布,《流浪地球1》的矿坑原型——贵州福泉市瓮福磷矿白岩矿区……贵州多样而富于层次的自然面貌,非常适合为神话、科幻题材提供场景。

很长时间里,这些风景被山峰阻隔,并不能为贵州之外的人们所看见。同样被限制的还有人,“黔道难”让“连接”成为贵州人共同的渴望,也锻造着他们坚韧的性格。这些渴望和坚韧,让一座座桥梁从贵州起伏的山川之间腾空而起,也让贵州成为万桥飞架的“世界桥梁博物馆”。

这是一个现代愚公移山式的故事,贵州人用纪录片的形式将这个故事讲了出来:入选国家广播电视总局2023年度纪录片精品项目的《万桥飞架——山水间的人类奇迹》,聚焦于贵州各项“世界之最”的公路大桥,全景式展现了贵州桥梁建设的奇迹。贵州地域景观也渐渐从单一的“背景”功能,越来越多地成为导演们讲述的主体。

这是一个关于改变和创造的故事,也是一个诠释贵州式信念感的故事——回望这山与山之间发生的故事,你就会知道,贵州,从来都是一个“奇迹”发生之地。

九十年前,中央红军在这里,召开遵义会议,四渡赤水,通过艰苦卓绝的斗争,改变了整个中国的命运。贵州的一山一水也在此时,染上了“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”的史诗壮阔。这段历史,也成为贵州影视剧取之不竭的精神宝藏。

红色主题是贵州影视剧的发端,也是贵州影视剧不断在深入的题材。上世纪80年代,贵州就出品了不少红色电影,如《火娃》、《四渡赤水》……1981年,贵州电视剧制作中心编剧唐佩琳创作的电视剧《敌营十八年》, 讲述了中共党员江波深入敌营十八年的传奇故事,成为中国首部登上电视荧屏的电视剧。这之后,叶辛编剧的电视剧《蹉跎岁月》以对特殊年代青年生活和爱情的生动呈现,在播出后引起巨大反响,一举拿下第一届中国电视金鹰奖优秀连续剧奖。

这些年,贵州文艺创作者们正在以蓬勃而坚定的创造力,努力讲好中国革命故事。这其中,以《雄关漫道》、《二十四道拐》、《伟大的转折》、《大道薪火》等为代表的电视剧,以史诗级的光影,再现了中国革命历史上的一个个“奇迹”。贵州,也在从“奇迹”的见证者,一步步成长为“奇迹”的创造者。

是什么,让贵州成为滋养文艺创作者的“灵感花园”?

是2500年前就从山谷传出的民族之歌;

是不造作、不伪饰的质朴之力;

是天地山水间讲出的古老故事;

是善于欣赏、懂得享乐的审美情趣;

是“匹夫未敢忘忧国”的学人情怀;

是高山流水、飞桥万架中的奇幻诗意……

山与人,族群与族群,坚守和出走,包容和革新……种种力量的碰撞与汇合,如这片土地上纵横交织的群山流水,拧合出贵州创造力的条条脉络。这是不可能停歇的力量,它们还将创造更多惊艳世界的贵州传奇。